"Nicht überall, wo Inklusion draufsteht, ist Inklusion drin!"

Am 3. Mai 2008 ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2006 beschlossen hatte, in Kraft getreten – 2011 auch für die Europäische Union. Sie ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und beinhaltet – neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen – eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen. Dazu zählt natürlich auch die Schule. Was genau bedeutet das Übereinkommen aber für die Schulen in Deutschland und wo stehen wir mehr als ein Jahrzehnt nach Inkrafttreten in der Umsetzung? „WortMelder“ hat bei Andrea Schmid, Professorin für „Inklusive Unterrichtsforschung mit dem Schwerpunkt Lernen“ an der Universität Erfurt, nachgefragt…

Aktuelle Themen wie Krieg, Corona und Digitalisierung lassen Inklusion momentan als dauerhafte Aufgabenstellung nicht nur für Schulen, sondern auch in der universitären Forschung und Lehre etwas in den Hintergrund rücken. Umso bedeutsamer erscheint mir hier ein Beitrag anlässlich des bevorstehenden Jahrestags zum Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention für Deutschland. Was bedeutet das Übereinkommen für deutsche Schulen genau? Wo stehen wir hier in der Umsetzung von Inklusion?

Die Bedeutung für das deutsche Schulsystem ist im Artikel 24 der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) verankert. Im Fokus stehen Partizipation und Chancengleichheit, die nicht nur für Menschen mit Behinderungen eingelöst werden sollen. Ein inklusives Bildungssystem beachtet gleichermaßen weitere Heterogenitätsdimensionen wie z.B. Alter, Herkunft, Bildung, Ethnie, Sexualität und Religion. Bezogen auf Behinderung sollen durch eine entsprechende inklusive gesellschaftliche und Organisationsentwicklung sowohl eher sichtbare, als auch verdeckte Unterstützungsbedarfe adäquat berücksichtigt werden. Für die Schule sind durch die Kultusministerkonferenz (KMK) folgende sonderpädagogischen Schwerpunkte definiert: Sehen (SE), Hören (H), körperlich-motorische Entwicklung (KME), geistige Entwicklung (GE), Lernen (L), emotionale-soziale Entwicklung (ESE) und Sprache (S).

In der deutschen „Schullandschaft“ gibt es einerseits Bundesländer, die neben Schulen mit dem Profil Inklusion ebenso ein differenziertes Förderschulsystem bereitstellen, wie beispielsweise Bayern im sehr kostenaufwendigen Twin-Track-Modell. Andererseits – wie z.B. mit der Thüringer Gemeinschaftsschule und den Bildungsgängen Grundschule (Kl. 1-4)/ Regelschule (Kl. 5-9/10) – wird versucht, möglichst alle Schulen als inklusive Schulen zudem meist auch als Ganztageseinrichtungen weiterzuentwickeln (mit Ausnahme des Schwerpunkts GE). Allgemein gibt es zusätzlich Förderberufsschulen sowie Schulen für (chronisch) Kranke oder teilweise auch mit dem Schwerpunkt Autismus-Spektrums-Störungen (ASS). Um an Schulen alle Unterstützungsbedarfe abzudecken, können Mobile Sonderpädagogische Dienste (MSD) auch überregional mit ihrer Expertise angefordert werden. Mit Blick auf die prozentualen Anteile von inklusiver und exklusiver Beschulung ist ein langsam, aber kontinuierlich steigender Trend zu verzeichnen. Bundesweit werden Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu 44,5 % in allgemeinen Schulen unterrichtet (KMK, 2022). Unter Berücksichtigung der verschiedenen Unterstützungsbedarfe sind große Differenzen feststellbar: L, S, ESE mit einer annähernd 50:50-Verteilung, GE überwiegend (85,9%) in Förderschulen. Thüringen reiht sich ziemlich genau in diesen bundesdeutschen Durchschnitt ein und bietet 46% der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Unterricht in allgemeinen Schulen an. 54 % – und das ist statistisch noch die Mehrheit – bleibt an Förderschulen und ist damit ausgeschlossen.

Nicht überall, wo Inklusion draufsteht, ist Inklusion drin!“

Allerdings kommt es bei der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen nicht etwa auf die meist deklarierte quantitative Umsetzung an, sondern v.a. auf die Qualität von Inklusion. Diese wiederum ist sorgfältig zu untersuchen bzw. wissenschaftlich zu begleiten, da eine gute Qualität von Inklusion Ressourcen materieller und personeller Art benötigt. Sind diese Voraussetzungen – z.B. aufgrund einer Sparpolitik oder mangelnder Investitionen im Bildungsbereich – nicht gegeben, kann Inklusion schlecht gelingen. Hier zeigt sich das sogenannte Qualitäts-Exklusivitäts-Dilemma insofern, dass nur wenige „exklusive“ Schulen auch eine hohe Qualität an Inklusion aufweisen, die jedoch als Best-Practice-Beispiele eine Vorbildfunktion besitzen.

Gemäß den Verlautbarungen der Kultusministerkonferenz besteht die Kernaufgabe für Lehrkräfte in der gezielten und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestalteten Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemische Evaluation. Wenn wir also auf Umsetzungsprozesse in inklusiven Schulen blicken, müssen wir auch danach fragen, wie Lehrkräfte aktuell ausgebildet werden. Hier unternehmen die Universitäten viele Anstrengungen, ihre Studiengänge inklusionsorientiert weiterzuentwickeln. Die unterschiedlichen Projekte aus der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, wie z.B. QUALITEACH an der Uni Erfurt, haben hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Lehramtsstudierende sollten sich auf folgende Aufgabenbereiche vorbereiten:

- Erziehen und Unterrichten, auch im Team-Teaching (TT),

- Diagnostizieren und Fördern,

- Evaluieren, Bewerten und Beraten,

- sich und andere fortbilden,

- (inklusive) Schulentwicklung bzw. Innovieren,

- interdisziplinäres Kooperieren, Netzwerken und im besten Fall auch (stadtteil-) politisches Engagement.

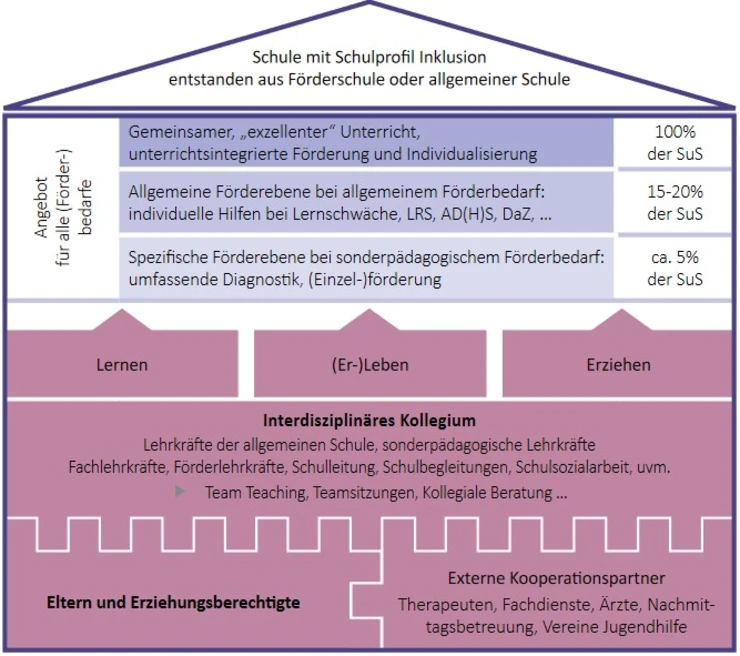

Mit Blick auf die Prävention können im schulischen Kontext in Anlehnung an den sog. Response-To-Intervention (RTI)-Ansatz drei verschiedene Förderstufen unterschieden werden: In der ersten Förderstufe ist ein „exzellenter“ gemeinsamer Unterricht verankert, der individuelle Maßnahmen integriert. Auf der Förderstufe zwei kommt eine zusätzliche Kleingruppenförderung hinzu, auf der dritten Förderstufe sogar die intensive Einzelförderung. Als weiterführende Lektüre empfehle ich das „Studienbuch Inklusion“ herausgegeben von Heimlich & Kiel (2020). Daraus ist auch die Abbildung (s. rechts) entnommen, der einen möglichen Schulentwicklungsprozess konkret veranschaulicht: Im Zentrum des Entwicklungsprozesses stehen die individuellen Bedürfnisse bzw. Unterstützungsbedarfe der Kinder und Jugendlichen, danach die Qualität der Kooperation innerhalb des multiprofessionellen Teams und mit den Eltern sowie des Schulkonzepts und des Schullebens. Darüber hinaus ist die Vernetzung mit dem Umfeld im Zuge einer externen Kooperation von großer Bedeutung.

Als Fazit möchte ich feststellen, dass die Pflicht, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen auch in Deutschland nach der UN-BRK zu entwickeln und umzusetzen, immer noch eine dauerhafte, prozessbegleitende und in kleinen Schritten durchzuführende Angelegenheit darstellt. Für eine „echte“ Demokratie sind Freiheit, (Chancen-)Gleichheit und Vielfalt nicht nur wertzuschätzen, sondern v.a. auch gemeinsam zu leben, reflektieren und als Haltung zu verinnerlichen. Trotz der aktuell auftauchenden Schwierigkeiten bezogen auf Politik und Gesellschaft, sollte die Vision oder der Zielpunkt einer inklusiven (Hoch-) Schullandschaft Sinnstiftung und Engagement befördern.