Promotionen

„…das Unternehmen, die Narren zu heilen…“ – Zur Herstellung und Funktion der Kategorie Heilung im Kontext der psychiatrischen Praxis der Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

„Irren ist heilbar!“ So lautete das Credo der noch jungen psychiatrischen Wissenschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa. Diese Heilungsmaxime verfolgte man auch im Königreich Sachsen, als dort 1811 die erste staatliche Heilanstalt im deutschsprachigen Raum eröffnet wurde. Ziel des Projektes ist es, durch die Untersuchung des Konzepts Heilung, Aussagen über die Konstitution bürgerlicher Selbstbilder und Gesellschaftsideale in einer Zeit der wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche zu treffen... mehr

Bild: Ansicht von Pirna mit Festung Sonnenstein um 1757 © Wikimedia Commons.

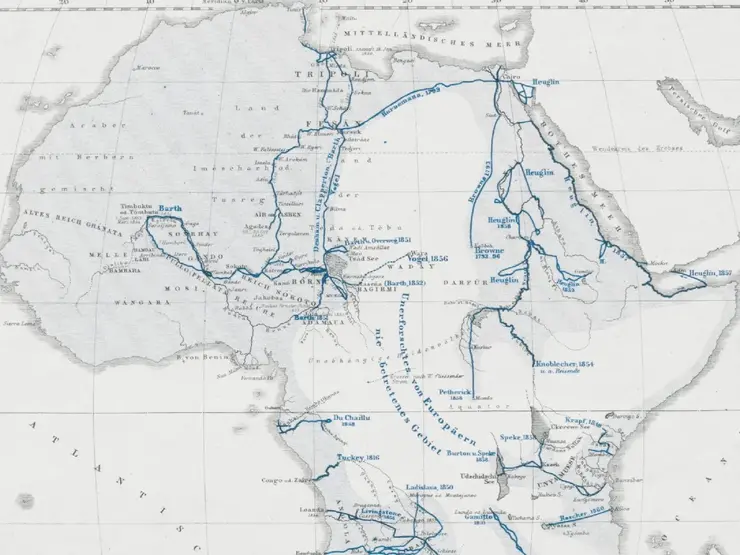

Politische Reisen. Deutsche Expeditionen in den Sudan 1860–74

Wenn der Zusammenhang zwischen der europäischen Erforschung Afrikas und dem Kolonialismus aus der Retrospektive eindeutig erscheint, dann mag es verwundern, dass noch in den 1860er Jahren afrikanische Reisende, Gelehrte und Politiker europäische Wissenschaftler zu sich einluden, sich mit ihnen austauschten und sie bei ihren Unternehmen unterstützten. Sie taten dies auf Grundlage ihrer jeweils eigenen Motive und Strategien, sodass der Verlauf vieler vorkolonialer Expeditionen zwischen sehr unterschiedlichen – und nicht allein europäischen – Interessengruppen ausgehandelt wurde. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, solche Unternehmungen nicht länger als die zielgerichtet verlaufenden Projekte einzelner Akteure zu verstehen, sondern vielmehr als transkontinentale Koproduktionen... mehr

Bild: Kartenskizze von Africa: Zur Übersicht des Standpunktes der Reisen und Entdeckungen im Inneren dieses Kontinentes, 1. August 1860. Forschungsbibliothek Gotha, Sammlung Perthes, SPK 40.01.01 A(02).

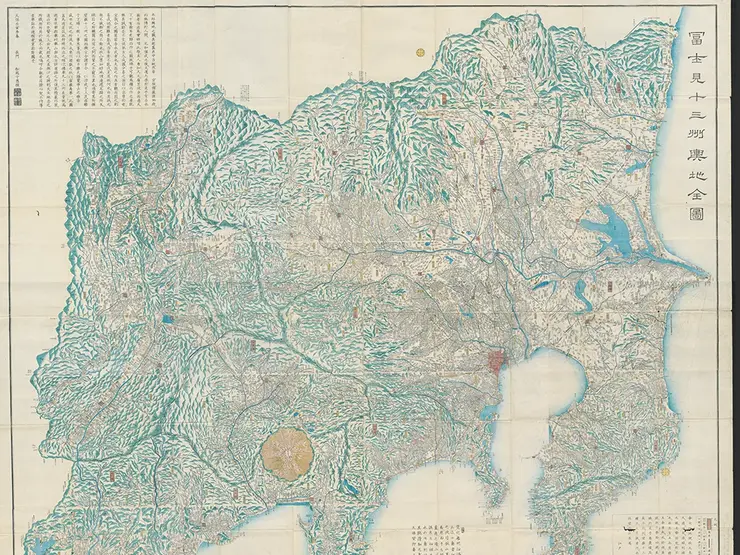

Bruno Hassensteins Japanwerk: Eine Wissensgeschichte zwischen Japanforschung und Kartographie (1879–1887)

Im 19. Jahrhundert nahm das europäische Interesse an Japan in wissenschaftlicher, ökonomischer und künstlerischer Hinsicht deutlich zu. Auf wirtschaftlicher Ebene markierten insbesondere die Ungleichen Verträge von 1858 und 1861 zwischen Japan und mehreren europäischen Staaten einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen diesen Gesellschaften. In der vorausgehenden Phase eines limitierten Austauschs (1639–1858) war Japan aus europäischer Perspektive nur begrenzt erforschbar. In den Jahrzehnten nach Abschluss der Verträge bereisten Forschungsreisende, Diplomaten und Geologen das Land, um dessen Gesellschaft, Sprache und Ökonomie zu studieren. Diese Entwicklungen lösten in Japan tiefgreifende politische, gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen aus, die das Land nachhaltig prägten... mehr

Bild: 秋山永年墨仙[作図] / 船橋渡 ; 船越守愚[撰], Fujimi Juusanshuu Yochi No Zenzu, Japan: Shūseidō 1843, 155 × 175cm, Forschungsbibliothek Gotha, Sammlung Perthes, SPK 30.15.b.06 C (01), Bl. 8.

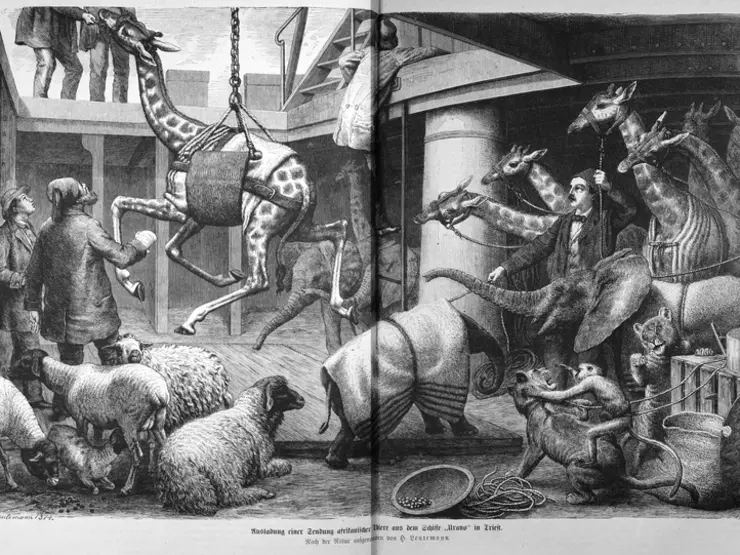

Tiere handeln. Mensch-Tier-Verhältnisse zwischen dem Horn von Afrika, Deutschland und der Welt

Lebende Elefanten, Giraffen, Strauße und Dromedare, Paviane und in Europa unbekannte Eselarten – die Liste der Tiere, die im 19. Jahrhundert global gehandelt wurden, war lang. Neben den zahlreichen Tieren waren auch ganz unterschiedliche Menschen in diesem Unternehmen involviert, das Tiere aus dem Inneren Afrikas in europäische Zoos brachten oder Tiere in andere afrikanische Regionen transportierte, um sie in kolonialen Projekten einzusetzen. Der deutsche Tierhändler und -fänger Josef Menges (1850–1910) war mehr als dreißig Jahre lang in diesem Unternehmen tätig und jagte, fing, transportierte und verkaufte in dieser Zeit tausende große und kleine, lebende und tote Tiere... mehr

Bild: „Ausladung einer Sendung afrikanischer Thiere aus dem Schiffe „Urano“ in Triest. Nach der Natur aufgenommen von H. Leutemann.“ In: Die Gartenlaube, 1874.

Das naturwissenschaftliche Zeitalter in der Provinz – Forschen, Sammeln und Präsentieren als gesellige Praktiken um 1900

Mit der ersten Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte im Jahr 1822 begann laut Werner von Siemens (1886) ein „naturwissenschaftliches Zeitalter“, in dem sich die Naturwissenschaften für weitere Bevölkerungsgruppen öffneten und nicht mehr ausschließlich in Fachkreisen thematisiert wurden. Das Dissertationsprojekt untersucht wie diese von Siemens konstatierte Öffnung der Wissenschaften in der Provinz ablief... mehr

Bild: Gothaischen Zeitung, 2. November 1881 © Forschungsbibliothek Gotha.

Swahili erforschen. Afrikanistische Sprachwissenschaft in Deutschland, Großbritannien und Ostafrika, 1843-1945

Nach der Ankunft erster Missionare im heutigen Kenya in den 1840er Jahren weckte die ostafrikanische Verkehrssprache Swahili in Europa Interesse. Zunächst waren es einzelne Missionare, die die Sprache erlernten, sich über ihre Standardisierung stritten, Sprachproben aufzeichneten und die Bibel übersetzten. Mit der Institutionalisierung der Kolonialwissenschaften in der Wende zum 20. Jahrhundert wurde die Erforschung des Swahili dann in den Metropolen der Kolonialmächte Deutschland und Großbritannien fest etabliert. Die afrikanistische Sprachforschung steht somit in engem Zusammenhang mit missionarischen und kolonialen Herrschaftsansprüchen über die politischen Umbrüche des 19. und 20. Jahrhunderts hinweg... mehr

Bild: Manuskript der Swahili-Dichtung »Qissati Yusufu«, geschrieben von Muhamadi Kijuma, ca. 1937. © STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung, Hs. or. 9893.

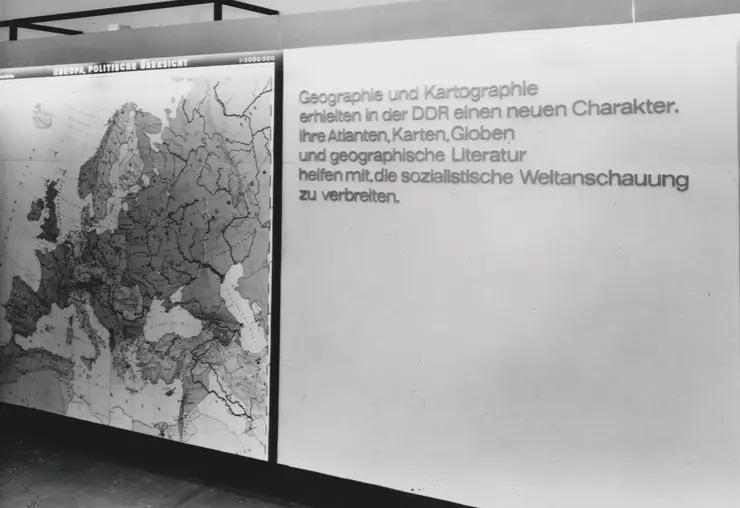

Der sozialistische Maßstab. Die kartographische Produktion des VEB Hermann Haack, 1955-1989

Die Geschichte des Verlages Justus Perthes Gotha war besonders im 20. Jahrhundert von diversen Umbrüchen und den Spannungslagen der politischen Systemkonkurrenzen geprägt. Die Lage des Verlagshauses in der DDR führte 1953 schließlich zur Enteignung und anschließenden Verstaatlichung, was weitreichende Folgen haben sollte. Obschon sich in den Verlag eine lange Tradition einschrieb, wurde nicht nur der Verlag selbst als Volkseigener Betrieb restrukturiert, sondern auch die Kartographie im Zuge der politischen Ideologie des Sozialismus neu aufgestellt. Doch wie wurde Kartographie im Sozialismus umgestaltet? Anhand der kartographischen Wissensproduktion des VEB Hermann Haack, geht das Projekt der Frage nach, wie politische Interessen die Modi und den Inhalt kartographischer Erzeugnisse beeinflussten... mehr

Bild: Ausstellungsplakat zu Geographie und Kartographie in der DDR. Forschungsbibliothek Gotha, Sammlung Perthes, SPA-BA-Messefotografien-1963-1988, 7/1.