Neuerscheinungen

Der Band bietet neue Forschungsansätze zur Bedeutung Friedrich Melchior Grimms (1723–1807) für die Verbreitung der Pariser Aufklärung im deutschsprachigen Raum. Erstmals wird dabei systematisch die Rolle des Gothaer Hofes in den Blick genommen, der Grimm seine Existenz als «Kulturinfluencer» überhaupt erst ermöglichte und ihn auch nach seiner Flucht aus Paris 1792 weiterhin finanziell unterstützte.

Cet ouvrage ouvre de nouvelles pistes de recherche sur l’importance de Friedrich Melchior Grimm (1723–1807) dans la diffusion des Lumières parisiennes vers l’espace germanophone. Le rôle de la cour de Gotha y est examiné pour la première fois de manière systématique. C’est elle qui a en effet permis à Grimm de devenir un « influenceur culturel » et qui a continué à le soutenir financièrement après sa fuite de Paris en 1792.

Der Dreißigjährige Krieg gilt als die größte Katastrophe und traumatischste Kriegserfahrung der deutschen Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich litten in vielen Regionen große Teile der Bevölkerung schwer unter den Kriegshandlungen und ihren Folgen. Zugleich gab es aber auch deutliche regionale und soziale Unterschiede: Während viele Hab und Gut oder sogar ihr Leben verloren, arrangierten sich andere mit dem Krieg oder konnten sogar von ihm profitieren, selbst in schwer vom Krieg betroffenen Regionen „mitten in Deutschland". Grundsätzlich gilt: Der Dreißigjährige Krieg wurde von den meisten Menschen nicht nur passiv erlitten, sondern immer auch aktiv bewältigt. Der Band untersucht die dabei zum Tragen kommenden Praktiken individueller, kollektiver wie institutioneller Akteure und arbeitet damit die verschiedenen Handlungsoptionen und Bewältigungsstrategien heraus.

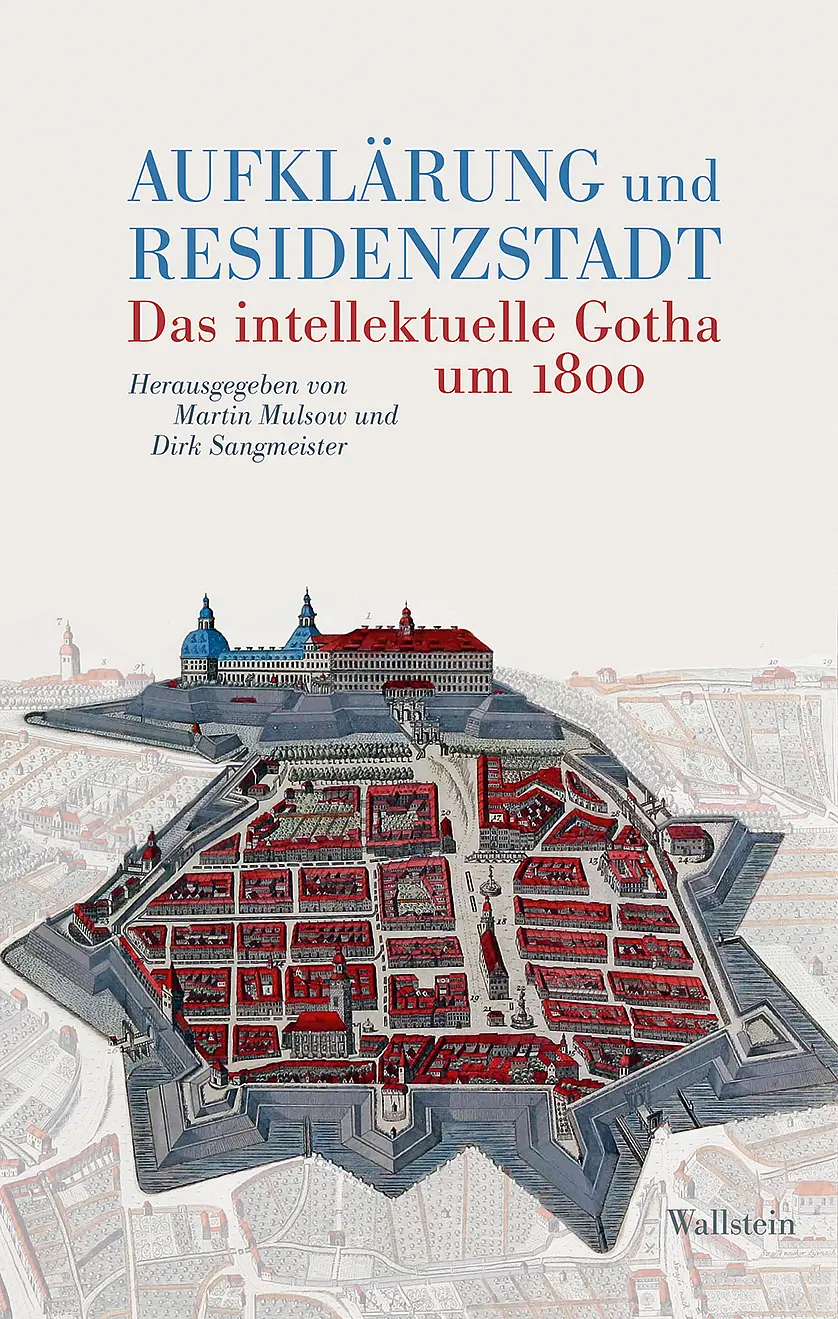

Gotha war in den Jahrzehnten um 1800 eine Residenzstadt mit großer Ausstrahlung, ein Zentrum der Spätaufklärung. Unter einem Fürsten, der die Wissenschaften förderte, erblühten Astronomie und Geologie, aber auch Philologie und Geschichte.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Sammlungen, einer gewaltigen Bibliothek, eines gut funktionierenden Staatswesens und vorteilhafter Postverbindungen wirkten von hier aus Literaten und Gelehrte von Rang aufs ganze Reich: Rudolph Zacharias Becker vertrieb den größten Bestseller der Goethezeit, sein volksaufklärerisches Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute, sowie seinen national gelesenen Reichs-Anzeiger. Georg Anton Benda komponierte tonangebende Melodramen, Friedrich Wilhelm Gotter schrieb vielgespielte Theaterstücke, Heinrich August Ottokar Reichard verbreitete seine Almanache, der Verleger Carl Wilhelm Ettinger druckte die erste Voltaire-Gesamtausgabe und angesehene gelehrte Zeitungen, Conrad Ekhof schrieb mit seiner stehenden Bühne Theatergeschichte und der verbotene Illuminatenorden fand hier das Zentrum seiner Spätphase.

In der Aufmerksamkeit der Forschung stand Gotha bisher im Schatten Weimars. Dieser Band beleuchtet erstmals die Bedeutung der Stadt und fächert die Vielfalt ihrer intellektuellen Landschaft auf.

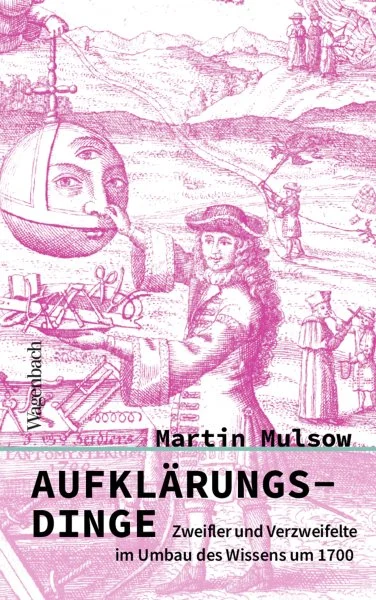

Martin Mulsow präsentiert Objekte und geistige Abenteurer der Frühen Neuzeit und macht so deren Universum anschaulich. An sonderbaren Apparaturen, Figuren und Karikaturen kristallisierte sich eine Lust am radikalen Denken, die die Welt aus den Angeln heben sollte. Ein Guckkasten, eine Indianerfigur, ein Schlafpelz, Goldmünzen, eine Wünschelrute, verästelte Bäume und eine Silenbüste: Ausgehend von diesen antik-exotisch oder verwunschen anmutenden Objekten vollzieht Martin Mulsow Tiefenbohrungen in die Welt um 1700 und führt ins brodelnde Zeitalter der Aufklärung. Fernab von Heldenerzählungen und den Routinen der Triumphgeschichte treten auf diese Weise Schicksale von Gelehrten vor Augen, die bereit waren, die alte Welt mit ihren Gedanken zu sprengen, aber an den Missständen und der Bequemlichkeit ihrer Mitmenschen verzweifelten. Es erscheinen Wissensgeflechte aus Rationalität und Okkultem. So wird das geistige Klima einer Epoche fühlbar, die sich aufschwang, in Zweifel zu ziehen, was über Tausende von Jahren gegolten hatte: ein durchaus fremdes Zeitalter, das den Startschuss für eine Revolution der Skepsis gab, die bis heute anhält.

Mit “Naturrecht und Emotion” hat Martin Mulsow im Wallstein Verlag in der Reihe Historische Geisteswissenschaften eine Geschichte der Gefühle im 18. Jahrhundert veröffentlicht.

Was geschieht, wenn der Mensch seinen Gefühlen und Trieben uneingeschränkt ausgesetzt ist und die Stimme der Vernunft verstummt? Bereits um 1700 wurde die Macht der Gefühle debattiert: Können natürliches Recht und gesellschaftlicher Friede nur auf die Furcht vor Bestrafung und die Hoffnung auf Belohnung bauen? Oder gibt es alternative Wege, um als Mensch zu konstruktiven Lebensweisen zu finden? Der Ideenhistoriker Martin Mulsow verfolgt die Fragestellung über mehrere Disziplinen hinweg – Philosophie und Theologie ebenso wie Medizin, Embryologie und Strafrecht, Musik und Ökonomie, Philologie und Kirchengeschichte – um zu erkunden, was das beginnende 18. Jahrhundert von Emotionen wusste. Dabei scheinen vielseitige Bezüge zur Gegenwart auf.

Dieses Handbuch zu den ,Wahrheitszeugen‘ des mystischen Spiritualisten und Lutheraners Friedrich Breckling (1629–1711) macht erstmals dessen ,unsichtbare Kirche‘ religiöser Abweichler und Außenseiter namentlich greifbar. Das Buch ist als Hilfsmittel zum Verständnis der europaweiten Netzwerke des religiösen Nonkonformismus gedacht. Die darin edierten und heute in der Forschungsbibliothek Gotha verwahrten Nachlassstücke legte Breckling in den 1690er Jahren im Den Haager Exil an: Es handelt sich um einen topographischen Katalog von über 1.078 ,Wahrheitszeugen‘. Er wird durch ein Personenlexikon erschlossen. Außerdem wird erstmals Brecklings literarhistorische Bibliographie ,Bibliotheca Bibliothekarum‘ zugänglich gemacht. Sie umfasst ca. 2.000 Einträge und zeugt von der Buchgelehrsamkeit eines Dissidenten, der sich selbst als ,Bibliothekar Gottes‘ verstand. Eine einführende Analyse, Kartenmaterial sowie ein Nachlassverzeichnis runden den am Forschungszentrum Gotha entstandenen Band ab.