Colloquium zur Zeitgeschichte des Christentums

Das Colloquium zur Zeitgeschichte des Christentums an der Universität Erfurt ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe der Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik (Prof. Dr. Christiane Kuller) und der Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit (Prof. Dr. Jörg Seiler).

Ankündigung

Das Colloquium wird fortgesetzt.

Für Rückfragen oder Themenvorschläge können Sie sich gern an Ringo Müller (ringo.mueller@uni-erfurt.de) wenden.

Rückblicke

Vortrag: 30 Jahre »Loyale Distanz«. Zur Historiographie des DDR-Katholizismus der ersten Stunden

Öffentlicher Abendvortrag und Diskussion

Dr. Martin Höllen (Berlin)

30 Jahre »Loyale Distanz«. Zur Historiographie des DDR-Katholizismus der ersten Stunden

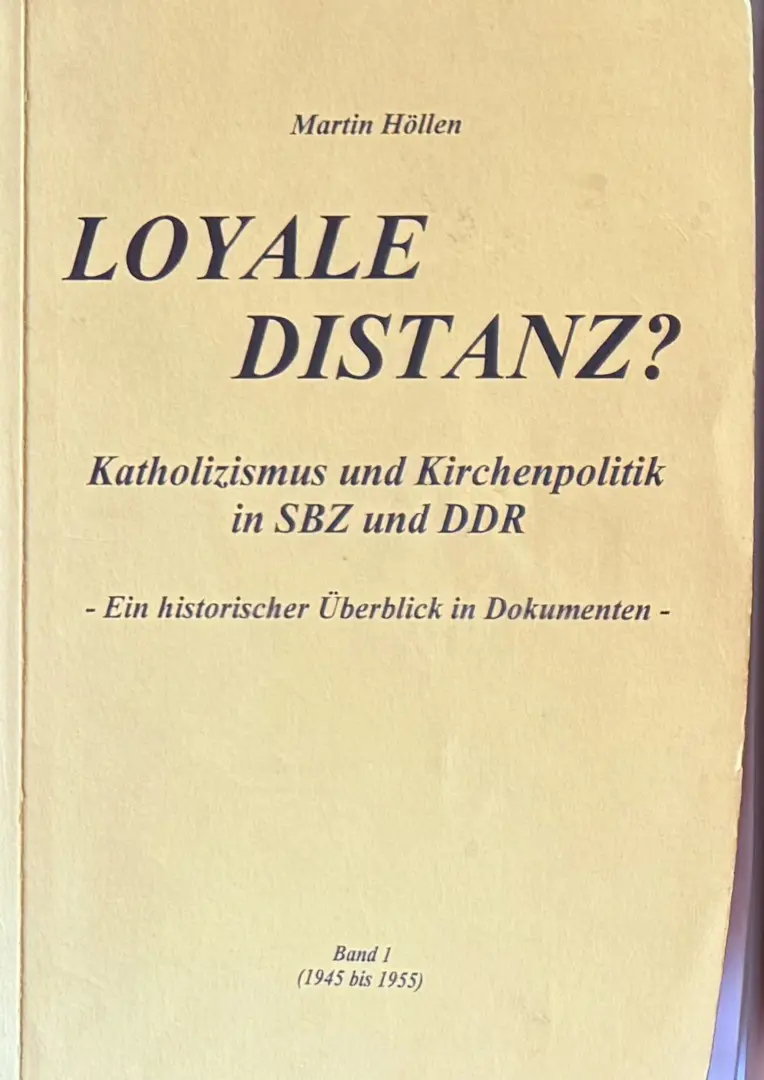

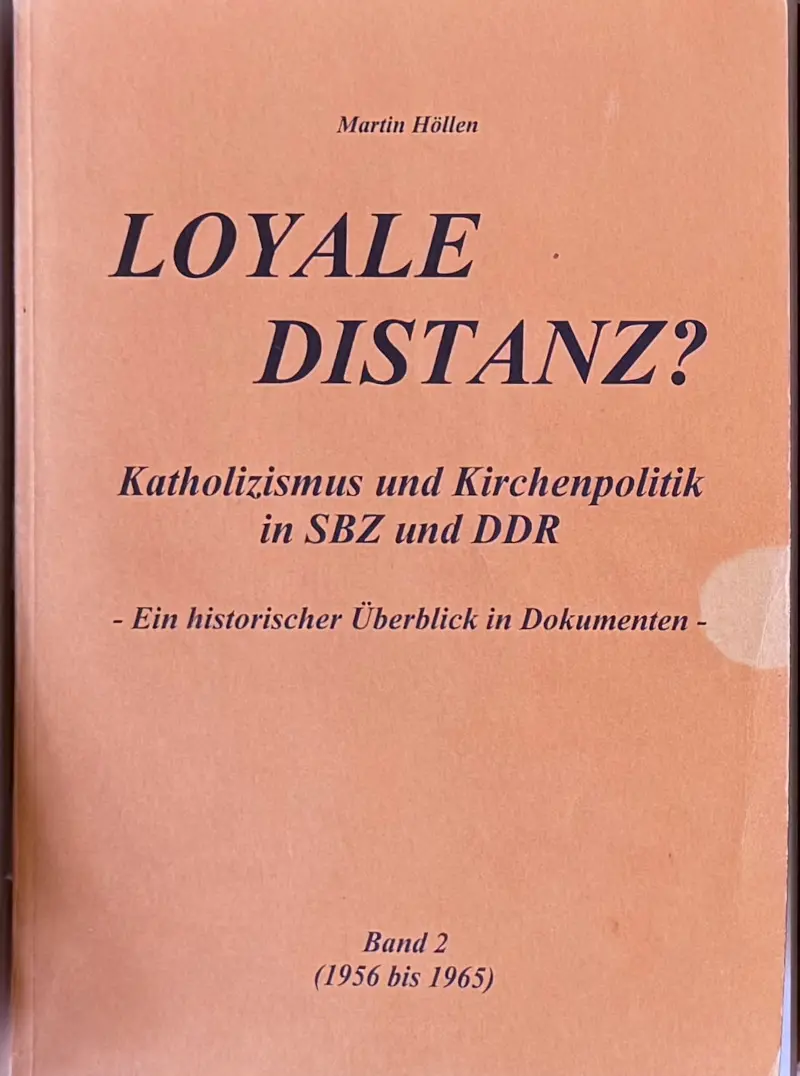

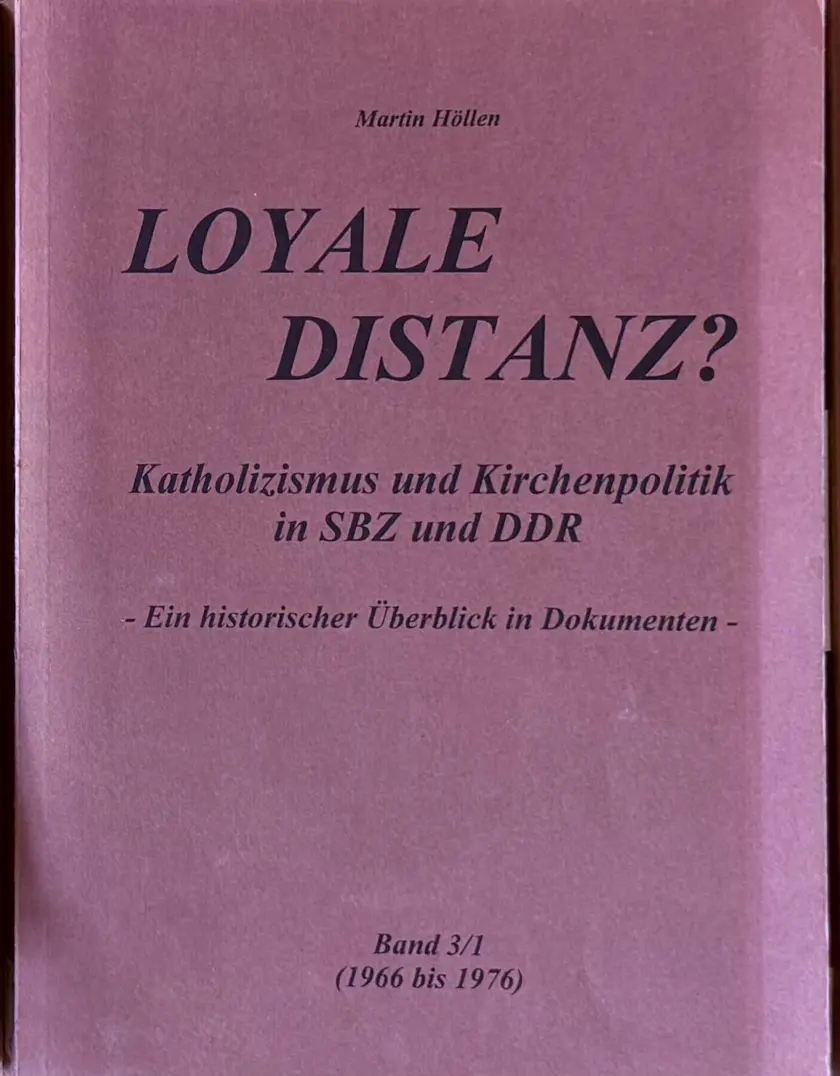

Martin Höllen legte mit seiner Quellenedition und -kommentierung »Loyale Distanz?« in den 1990er Jahren ein mehrbändiges Standardwerk für die Kirchengeschichte im Sozialismus unter äußerst schwierigen Bedingungen im Selbstverlag vor. Mit dem Blick eines außenstehenden Insiders wird er uns in seinem Vortrag wissenschaftliche und persönliche Einblicke in die Forschungsaufbrüche und -bemühungen in den Jahren nach 1989 gewähren.

Wann: 20. Mai 2025, 18–20 Uhr c.t.

Wo: Internationales Begegnungszentrum der Universität Erfurt

(Michaelisstraße 38, 99084 Erfurt)

Eine Anmeldung ist per E-Mail bis 16. Mai 2025 erwünscht unter:

ringo.mueller@uni-erfurt.de.

Workshop: Thesen über und Desiderata zur ostdeutschen Katholizismusgeschichte

Workshop und Diskussion

Am 21. Mai 2025 durften wir in einem kleinen Workshop neben Dr. Martin Höllen ebenfalls Prof. em. Dr. Josef Pilvousek begrüßen.

Vortrag: Das „Wormser Memorandum“ von 1971 und die Diskussion über die Aufhebung des Bannes gegen Martin Luther

Vortrag und Diskussion

Prof. Dr. Martin Belz (Osnabrück)

Das „Wormser Memorandum“ von 1971 und die Diskussion über die Aufhebung des Bannes gegen Martin Luther nach dem II. Vatikanischen Konzil

Wann: 7. Februar 2025, 18–20 Uhr c.t.

Wo: Café Füchsen (Hütergasse 13, 99084 Erfurt)

450 Jahre nach dem berühmten Reichstag von Worms, auf dem Martin Luther 1521 vor Kaiser Karl V. den Widerruf seiner Schriften verweigerte, nahmen führende Katholiken der Nibelungenstadt die Gedenkfeiern des Jahres 1971 zum Anlass, Papst Paul VI. um eine Prüfung der Aufhebung des seither bestehenden Kirchenbannes gegen den Reformator zu bitten. Mit ihrer Bittschrift, dem „Wormser Memorandum“, machten die engagieren Laien – bewegt vom ökumenischen Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils – deutschlandweit Schlagzeilen. Wie kam es zu diesem Schritt, wer waren die entscheidenden Akteure und wie vernetzten sie sich in Stadt, Bistum, Weltkirche und Ökumene? Und welche Reaktionen erzielte das Memorandum in den Kirchen, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Martin Belz (Universität Osnabrück) in seinem Vortrag am 7. Februar 2025 im Rahmen des Colloquiums zur Zeitgeschichte des Christentums nach.

Vortrag: Der Nächste ist ein Anderer. Christliche Gemeindepartnerschaften im geteilten Deutschland

Vortrag und Diskussion

Dr. Maria Neumann (Kassel)

Der Nächste ist ein Anderer. Christliche Gemeindepartnerschaften im geteilten Deutschland

Wann: 7. Februar 2024, 17–19 Uhr c.t.

Wo: Bistro & Galerie Paulinchen, Paulstraße 17/18, 99084 Erfurt

Informationen zur Referentin

Maria Neumann studierte Geschichtswissenschaften, Politik- und Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Potsdam und der Uniwersitet Wrocławski. Sie promovierte bei Prof. Dr. Thomas Mergel (HU Berlin) und Prof. Dr. Benjamin Ziemann (University of Sheffield) mit dem Thema „Die Kirche der Anderen. Religiöse Vergesellschaftung und Kalter Krieg im geteilten Berlin-Brandenburg, 1945-1990“. Nach einer Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität Berlin wechselte zum documenta Institut in Kassel.

Publikation

Maria Neumann, Die Kirche der Anderen. Christliche Religionsgemeinschaften und Kalter Krieg im geteilten Berlin-Brandenburg, 1945–1990, Berlin 2023.

Buch auf der Webseite des Verlags

Vortrag: Geschlecht, Körper, Sexualität im DDR-Katholizismus der 1960er und frühen 70er Jahre

Geschlecht, Körper, Sexualität im DDR-Katholizismus der 1960er und frühen 70er Jahre

7. Februar 2023 | 18 Uhr c.t. | Internationales Begegnungszentrum

Für einen Start des Colloquiums nach dem Abklingen der Corona-Pandemien konnten wir im Februar 2023 Katharina Zimmermann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen, gewinnen. Sie sprach über:

Geschlecht, Körper, Sexualität im DDR-Katholizismus der 1960er und frühen 70er Jahre oder: Warum man keinen Minirock tragen darf?

Informationen zur Referentin

Katharina Zimmermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte (Andreas Holzem) an Universität Tübingen. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes sowie der Karl Schlecht Stiftung. Nach ihrem Staatsexamen in Katholischer Theologie und Geschichtswissenschaften wandte sie sich der Erforschung von Gender-Konzepten zwischen Katholizismus und Sozialismus (1945-72) zu.

Publikation

gem. mit Lea Lerch und Magdalena Kopf, Körper schafft Kirche? Zum performativen Aspekt katholischer Glaubenspraxis zwischen Kirche und Gesellschaft, in: ThQ 202/3 (2022), S. 367-382.

Workshop: Christentum im geteilten Deutschland

Christentum im geteilten Deutschland (Workshop)

Dienstag, 5. Februar 2019, Universität Erfurt, Villa Martin

Teilnehmer/innen (extern): Prof. Dr. Claudia Lepp (München), Dr. theol. Christoph Kösters (Bonn), Prof. Dr. Veronika Albrecht-Birkner (Siegen), PD Dr. Klaus Große Kracht (Münster), Dr. Uta Karstein (Leipzig), PD Dr. Roland Lehmann (Jena)

Teilnehmer/innen (Universität Erfurt): Prof. Dr. Christiane Kuller, Prof. Dr. Jörg Seiler, Prof. Dr. Michael Haspel, Dr. Martin Fischer, Dr. Jan Schleusener, Dr. des. Ringo Müller, M.Theol. Nils Hoffmann, Marius Heidrich M.A., Luise Poschmann M.A.

Als Vorbereitung für den Workshop verfassten die Verstalter/innen ein Thesenpapier. Darin skizzierten und begründeten sie fünf methodische Eckpunkte einer Erforschung des Christentums im geteilten Deutschland ausgehend von der DDR.

- Impulsgebend für die Veranstalter/innen sind neben wissenschaftlichen Entwicklungen erinnerungskulturelle Dynamiken. Geschichts- und erinnerungspolitische Debatten werden als wichtige Impulsgeber für Themen und Fragestellungen angesehen und müssen im Zuge dessen methodisch-kritisch reflektiert werden.

- Wissenschaftlicher Ausgangspunkt der historischen Auseinandersetzungen soll eine akteurszentrierte, praxeologische Beschreibung und Analyse sowohl religiösen Lebens als auch auf Religion bezogenen Handelns sein. Dadurch können bisher noch vielfach bestehende Differenzen zwischen kirchen- und gesellschaftsgeschichtlichen Forschungsansätzen auf produktive Weise überwinden.

- Hierbei sollte eine wichtige Forschungsprämisse stets ein konfessionsübergreifender Ansatz sein.

- Zugleich wird ein weiter Begriff des Politischen den Forschungen zugrunde gelegt. Denn das Christentum besitzt, auch wenn politikabstinentes Verhalten gefordert wurde, eine politisch relevante Performativität. Debatten über die Frage danach, wie politisch Christsein im 20. Jahrhundert in Deutschland sein konnte, treten immer an historischen Bruchstellen auf, an denen von Religion irgendein Mehrwert für die Gläubigen und/oder für die Gesellschaft erwartet wird.

- Schließlich beabsichtigen die Forscher/innen in Erfurt, die Zeitgeschichte des Christentums in der DDR in einer räumlich und zeitlich breiter angelegten Zeitgeschichte des Christentums im 20. Jahrhundert zu verorten. Hierbei gilt es, Rolle und Bedeutung des Christentums unter verschiedenen Perspektiven und Interpretationsangeboten auch interdisziplinär zu vermessen.

Nach einer kurzen Einführung in den Workshop, das Erfurter Forschungsprogramm und die dazugehörige Infrastruktur wie die Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte erhielten die externen Referent/innen die Gelegenheit, ihre Statements darzulegen. Im zweiten Teil des Workshops erfolgte eine intensive Diskussion entlang der Thesen und der Schwerpunkte der einzelnen Beiträge. In ihren Statements stimmten die Referent/innen den entwickelten Leitlinien zu. Vor allem der Fokus auf soziale Praktiken und damit verbunden auf eine Alltagsgeschichte des Christentums (in der DDR) fand nachdrücklichen Zuspruch. Ebenso begrüßten es die Referent/innen, dass in den Erfurter Forschungsideen das Potenzial stecke, oftmals verinnerlichte Narrative über den Katholizismus und den Protestantismus in der DDR aufzubrechen. Dazu gehöre, dass die Forscher/innen nicht davor zurückschrecken sollten, ihren Leser/innen Differenzierungen zuzumuten. Als Erweiterung der Thesen empfahlen die Referent/innen die Perspektive des historischen Vergleichs, der zum einen regionalgeschichtlich, zum anderen aber ebenso transnational angelegt sein könnte, nicht zu vernachlässigen. Hierzu zählten sie im Weiteren eine Ausdehnung des Blicks auf die Zeit vor 1945 und nach 1989. Dies würde das Verständnis christlicher Ideen und Selbstverständnisse vergrößern, die im Sozialismus eine wichtige Rolle spielten. Weiterführend könnte auch der Abbruch religiösen Wissens in der DDR erforscht werden und wie sich daran anschließend alltägliche soziale Praktiken veränderten.

Nicht zuletzt sollte die Zeitgeschichtsforschung auch ihre Rolle als Akteur einer Erinnerungspolitik hinterfragen und Positionen in Bezug auf diese entwickeln. Womöglich könnte dies Ausgangspunkt sein, Geschichtsbilder nach 1989/90 und ihre Rahmenbedingungen stärker zu historisieren.

Alle Referent/innen brachten ihre Zustimmung zu der Erfurter Initiative zum Ausdruck und hoffen auf eine Fortsetzung dieser.

Förderung

Der Workshop Christentum im geteilten Deutschland wurde gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei.

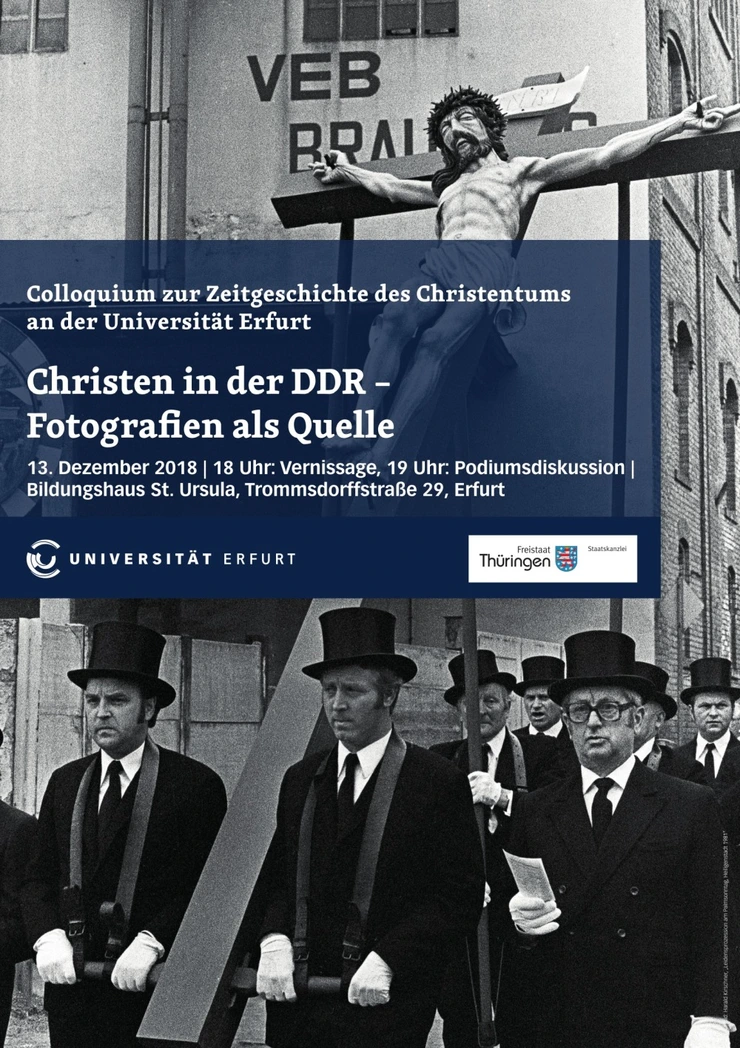

Abendveranstaltung: Christen in der DDR - Fotografien als Quelle

Christen in der DDR - Fotografien als Quelle

Donnerstag, 13. Dezember 2018, Bildungshaus St. Ursula, Erfurt

Zum Auftakt der Veranstaltung eröffneten wir eine kleine Ausstellung mit circa 20 Arbeiten des Leipziger Fotografen Harald Kirschner (geb. 1944 im heutigen Liberec, Tschechische Republik). Er dokumentierte in den 1980er Jahren als freischaffender Fotograf unter anderem kirchliche Feste und Feiern ebenso wie christliches Alltagsleben in der DDR.

Nach einer kurzen Skizze unserer Vorstellungen über eine Zeitgeschichte des Christentums sprach Staatssekretärin Dr. Babette Winter ein ermutigendes Grußwort. Sie lobte die Bedeutung des Colloquiums für den gesellschaftlichen Dialog und begrüßte die umfänglichen Einblicke in die zeitgeschichtlichen Forschungen an der Universität Erfurt, die dadurch einem breiten Publikum gewährt wird.

Anhand der Fotografien Harald Kirschners fragten wir anschließend danach, was wir in Fotografien (nicht) sehen können. Wie wirken sie? Was wollen sie bewirken? Bieten sie Projektionsflächen für das, was Betrachter/innen interessiert?

Entlang der Silhouette einer Plattenbauzeile in Leipzig-Grünau, vor der der Bischof Gerhard Schaffran entlangschritt, über eine Fotografie des evangelischen Pfarrers K. Fritzsche mit Gitarre, hinein in das Zimmer eines Jugendlichen, der mit Postern von Autorennen und einem Bildnis Johannes Paul II. seine Wand dekorierte, vorbei an einem Posaunenchor beim Richtfest einer Gemeinde, hin zum Erfurter Domplatz, auf dem das Jubiläum zum 750. Todestag der heiligen Elisabeth gefeiert wurde, entspann sich zwischen dem Fotografen und Interpreten eine Diskussion über (Miss-)Verständnisse und (Un-)Sichtbarkeiten fotografischer Zeugnisse.

Hierbei konnten wir neben Harald Kirschner auf dem Podium begrüßen: Elena Demke (Berlin), apl. Prof. Dr. Thomas Schneider (Koblenz), Prof. Dr. Christiane Kuller (Erfurt) und Prof. Dr. Jörg Seiler (Erfurt).

Veranstaltungsfotos

Förderung

Die Veranstaltung Christen in der DDR - Fotografien als Quelle wurde gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei.

Veranstalter*innen

Organisation und Kontakt

Kurz-URL zu dieser Seite: https://uni-erfurt.de/go/czc