Forschungsstelle kirchliche Zeitgeschichte Erfurt (FKZE)

Profil

Aufgabe der Forschungsstelle kirchliche Zeitgeschichte Erfurt (FKZE) ist die Erforschung der Geschichte der katholischen Kirche in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR sowie deren Vermittlung. Dies geschieht vor allem durch eigene Forschungsprojekte sowie durch die Unterstützung von Studierenden in ihren Forschungen für Examensarbeiten und Promotionen (hierzu bereits neun abgeschlossene Dissertationen). An der Forschungsstelle werden so die zeitgeschichtlichen Forschungsaktivitäten, die an der Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit angesiedelt sind, gebündelt und vernetzt.

Forschungsschwerpunkte:

- Forschungen zur katholischen Zeitgeschichte

- Katholizismus in der SBZ / DDR

- Katholische Kirche und sozialistischer Staat

- Forschungen im Stasi-Unterlagen-Archiv zur katholischen Kirche in der DDR

Geschichte

Geschichte

Das 1952 gegründete Philosophisch-Theologische Studium in Erfurt war die einzige Ausbildungsstätte für katholische Theologen in der DDR. Diese kirchliche Hochschule wurde schließlich 2003 als Katholisch-Theologische Fakultät in die Universität Erfurt integriert. Dieser Fakultät erwächst eine besondere Verpflichtung zur Erforschung der Geschichte der katholischen Kirche in der SBZ/DDR.

Am 26. Mai 1993 wurde am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit des damaligen Philosophisch-Theologischen Studiums ein Seminar für Zeitgeschichte „zum Zwecke einer effizienten Aufarbeitung der Geschichte der katholischen Kirche in der SBZ und in der DDR“ – wie der Beschluss der Bischofskonferenz lautete – gegründet. Es nahm am 1. März 1995 offiziell seine Tätigkeit auf und blieb auch nach der Integration der Theologischen Fakultät zunächst in (ost-)bischöflicher Trägerschaft. Erst zum 1. Januar 2007 wurde es – unter dem Namen „Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte Erfurt“ – als Drittmittelprojekt Teil des Lehrstuhles für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit.

Bibliothek

Bibliothek

Die Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte verfügt über eine Bibliothek zur Thematik "Katholische Kirche in der SBZ/DDR". Diese ist für die Öffentlichkeit - nach vorheriger Anmeldung - als Präsenzbibliothek nutzbar.

Aktuelles

Justus Geilhufe (Hg.), Das Leben suchen. Bischöfe, Pröpste und Theologen in der DDR

In diesem Sammelband werden verschiedene Persönlichkeiten protestantischer wie katholischer Konfession vorgestellt, die das kirchliche Leben in der DDR auf ihre Art und Weise leitend mitgestaltet haben und dabei Wegweisendes für uns heute geleistet haben. Darin sind auch folgende beiden Beiträge enthalten:

Martin Fischer, »Wir Bischöfe identifizieren uns mit den Schwächsten!«. Joachim Meisner (1933–2017), in: Justus Geilhufe (Hg.), Das Leben suchen. Bischöfe und Theologen in der DDR, Leipzig 2023, 183-195.

Jörg Seiler, »Das Evangelium Jesu Christi auf mitteldeutsch buchstabieren«. Joachim Wanke (* 1941), in: Justus Geilhufe (Hg.), Das Leben suchen. Bischöfe und Theologen in der DDR, Leipzig 2023, 197-218.

Nachgefragt:

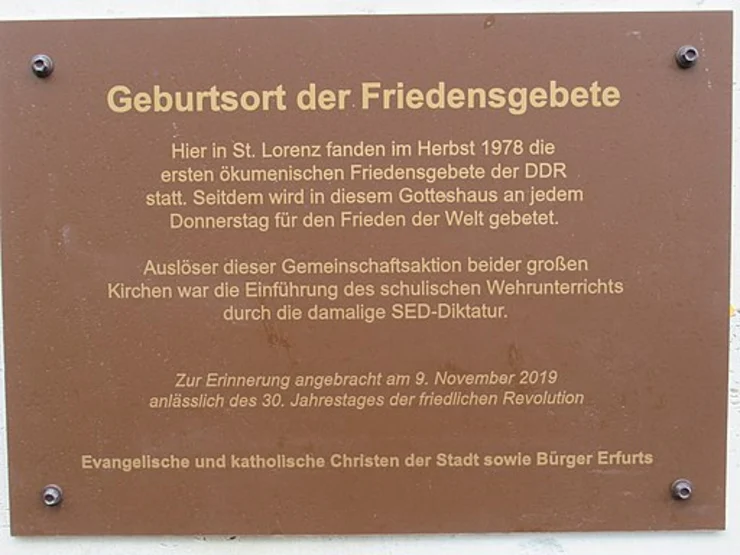

„Welche Rolle spielten die Friedensgebete in der Friedlichen Revolution, Herr Dr. Fischer?“

Im Herbst 1989 besuchten in vielen Städten der DDR Tausende die Friedensgebete der christlichen Kirchen. Doch warum? Was sprach Menschen ohne jegliches religiöse Bekenntnis an dem Konzept der Friedensgebete an? Wie wurden sie gestaltet, um auch kirchenfernen Menschen die Teilhabe zu ermöglichen? Welche Rolle haben damit die christlichen Kirchen in der Friedlichen Revolution insgesamt gespielt? „WortMelder“ hat bei Dr. Martin Fischer, Kirchenhistoriker an der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte an der Universität Erfurt (FKZE), nachgefragt …

Sie können den Beitrag hier nachlesen.

Leitung

Kontakt

Postadresse

Universität Erfurt,

Katholisch-Theologische Fakultät

Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte

Postfach 90 02 21

99105 Erfurt

Besucheradresse

Universität Erfurt

Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte

Domstraße 9

99084 Erfurt