Was bedeutet der Begriff der Digitalität und wie lässt sich der Cyberspace analytisch fassen? Und inwieweit können Hadithe ein Medium für eine dialogische Begegnung mit dem Propheten sein? Um solche und andere Fragen zu diskutieren, trafen sich die beiden AIWG-Forschungsgruppen „Hadith“ und „Digitalität“ kürzlich jeweils zu einem intensiven standortübergreifenden Austausch in Erfurt und in Gießen.

Mitte November kamen die Wissenschaftler_innen der AIWG-Forschungsgruppe „Islam und Digitalität: Medien, Materialität, Hermeneutik“ für ihr erstes standortübergreifendes Projekttreffen in Erfurt zusammen. Der erste Teil des Workshops stand im Zeichen theoretischer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Digitalität und dem Konzept der digitalen Religion. Eine fruchtbare Diskussion entwickelte sich etwa zum Verhältnis von Oralität, Literarität und Digitalität. Insbesondere im europäischen Denken gilt die Literarität als fortschrittlichere und glaubwürdigere Form der Kommunikation. Ganz anders wird dies etwa im religiösen Kontext des Tradierens von Hadithen gesehen – hier gilt meist die persönliche mündliche Vermittlung als „Goldstandard“. Digitale Kommunikation ermöglicht sowohl mündliche als auch schriftliche Kommunikation religiöser Inhalte, wobei beide Kommunikationsformen transformiert werden. Im zweiten Teil des Workshops stellten die Projektwisenschaftler_innen konkrete Beispiele aus ihrer Forschung vor. Gemeinsam mit dem geladenen Experten Markus Brodthage von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde die dokumentarische Methode zur Analyse religiösen Contents auf sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Co. erprobt.

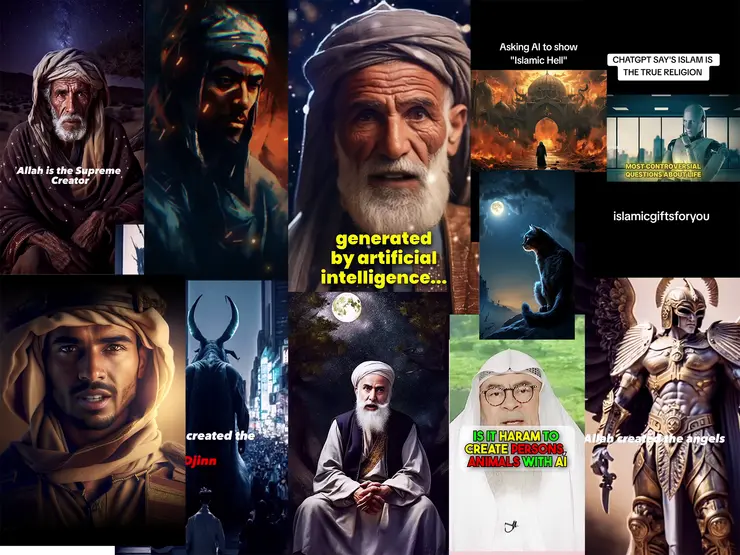

Das Teilprojekt an der Universität Frankfurt nimmt historische Narrative im Onlinediskurs in den Blick. Beispiele aus der Forschung beinhalteten die Rolle von Prophetengefährtinnen im Content muslimischer Influencer_innen sowie die Darstellung frühislamischer Herrschaftskonflikte und Bürgerkriege zur Konstruktion eines spezifisch schiitischen Geschichtsbildes. Das gastgebende Erfurter Teilprojekt untersucht die Ästhetik audiovisueller Medien. Zum einen stellten die Kolleg_innen Forschungsmaterial zur Onlinepräsenz der Ahmadiyya Muslim Jamaat vor, zum anderen muslimischen Onlinecontent, der mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Das Berliner Teilprojekt zu Hadithen im digitalen Raum wird das nächste Projekttreffen im kommenden Mai ausrichten.

Das Kooperationsprojekt „Islam und Digitalität“ wird an den Universitäten Frankfurt am Main, Berlin und Erfurt umgesetzt. Es rückt erstmals Fragen in den Fokus, die in den Islamisch-Theologischen Studien bislang kaum Gegenstand der Forschung waren. Neben der Frage dazu, wie sich die Digitalisierung auf die Gestaltung religiöser Praktiken und die Konstruktion religiösen Wissens auswirkt, gehen die Wissenschaftler_innen in dem mehrjährigen Forschungsvorhaben unter anderem folgenden Aspekten nach: Welche Auswirkungen hat der Einsatz von digitalen Forschungsinstrumenten und Ressourcen auf die Islamische Theologie als wissenschaftlicher Disziplin? In welchem Verhältnis stehen digital konstruierte und vermittelte Geschichtsbilder des Islams zu aktuellen religiösen Identitäts- und Erinnerungsdiskursen? Wie wirkt sich die Digitalisierung auf Hadithsammlungen und deren Auslegungen aus? Und wie nutzen muslimische Theolog_innen soziale Medien, um in Podcasts, Bildern und Videos, ihre Interpretation davon zu vermitteln, was Islam ist und wie er gelebt, gedeutet und verkündet werden soll?

Aktuelle Beiträge und Neuigkeiten aus der Projektarbeit präsentiert die Forschungsgruppe ab sofort auf ihrer Website www.islamdigitality.com.